Interrogame ésta

Ya está grabando, vamos a volver a revisar su caso y es la última vez. Sabemos que tuvo tiempo para pensar, sabemos que está perturbado pero es necesario que aproveche este momento.

No me van a creer.

Sea claro, y cuide sus palabras. ¿A qué se refiere?

Terminé cayendo en la trampa. Tiene que haber una trampa ¿no?

Mire, como psiquiatra forense, necesito que se explaye y me cuente bien qué es lo que sucedió. Pero intente no agotarme la paciencia de nuevo.

Dame unos cigarrillos y voy a empezar. Te prometo que voy a detallarte todo lo que pueda.

Vodka con Gancia

Mire, cualquiera podía ver que yo estaba solo. Que estaba encerrado en ese departamento y ya me estaba hartando. Internet no me estaba dando ese encanto que alguna vez prometió y me daba miedo engordar ahí sentado.

El trabajo: igual que siempre. Mi estado también debió tener que ver con ésto.

Me sentía más cómodo lejos de mis amigos, a mi familia simplemente no le interesaba. Nadie quería abrirme sus puertas y yo tampoco los dejaba entrar, creaba barreras en cada una de mis relaciones.

Con el tiempo y gracias al alcohol fui asumiendo todo, al punto que dejé de encontrar problemas en embriagarme a menudo. Lo hacía en la calle, en mi casa y ocasionalmente en un bar austero donde no había música, solamente un televisor encendido y en silencio.

En bares como ese, el borracho se encuentra cómodo con la incapacidad de comunicar algo que vaya más allá de lo estereotipado. Nos permite sobrellevar el naufragio del alma.

¿Te gusta cómo suena? La táctica es ignorar que las aguas son profundas.

En ese bar conocí a este tipo.

Se suponía que no me tenía que pasar nada, era mi destino de alcohólico aburrido. Probablemente habría muerto de manera predecible; me habrían enterrado con la misma ropa desabrida con la que entierran a los muertos en esa triste etiqueta de funeral, y todo habría concluido de la forma en que las tradiciones han forjado las maneras acordes a cómo las maneras se encargaron de darle forma a las tradiciones: siguiendo ese círculo de la mediocridad.

El tipo era un idiota, pero si hago memoria, nunca me había reído como esa noche.

El nuevo cayó y me golpeó el hombro.

—Mirá, platita-tita —dijo riéndose de su rima estúpida.

Esa noche yo era el único en el bar. Aunque nunca le hubiera dado la confianza como para hacer eso, tampoco me hizo rabiar. De hecho, puede decirse que me gustó. Alguien que cortaba distancias sin que lo hayan invitado, el primer gesto que comenzó a movilizar algo que había estado muerto mucho tiempo dentro mío.

Me movía los billetes en la cara. No debían ser más de diez billetes. Apenas si me hubiera alcanzado para pagar un tercio del alquiler. Y ahí lo veías, contento.

Compró una botella de Vodka y otra de Gancia, como hacía Enrique Symns en la canción de Dos Minutos. Quería que tomáramos esa mezcla que toman solo los viejos ebrios. Demasiado fuerte como para ponerte hasta las tuercas y lo suficientemente sabrosa como para seguir ajustándolas. La noche iba a terminar mal, vomitada.

La charla con este tipo me desconcertaba; me producía algo maravilloso, hacía que mis pensamientos tomaran un rumbo muy particular y con eso me hacía reír. Era ocurrente y me conducía a ser ocurrente, me hacía sentir bien conmigo mismo. No solo eso: él disfrutaba cuando yo experimentaba el goce de descubrirme diciendo o inventando algo para seguirle el juego.

Nunca había tomado Vodka con Gancia, me gustó. Con él, las cosas tenían ese sabor entre seco y dulce. Se hicieron las seis de la mañana. El bar cerró y empezamos a caminar entre los edificios, esperando el amanecer, contándonos anécdotas y recuerdos. Parecía una película en la que dos viejos amigos se reencuentran y saben que su cariño es puro pasado compartido. Era raro compartir esa sensación; era extraño no estar hablando sobre frustraciones y deseos inconclusos.

Le quise agradecer, pero cuando giré para hablarle la borrachera me pegó el mazazo y vomité mientras él se reía. Vomité hasta el apellido. Terminé de escupir los restos ácidos de todo lo que habíamos tomado y me puse a reír también.

Quedamos en que nos encontraríamos a la semana siguiente. Caminé algunas cuadras hasta mi hogar y me preparé a resistir la resaca que seguramente se avecinaba. Sabía que no había forma de volver a cruzarnos. Los borrachos prometemos muchas cosas, pero esos raptos de cálida fraternidad son tan reales como las constantes promesas de dejar la bebida.

De nuevo se hizo lunes y luego martes; y así continuó la triste semana del empleado de call-center, generando planes de pago, extorsionando personas, recibiendo números de tarjetas de crédito e insultos. Rodeado de otros seres como yo, precarizados, que tratan de convencerse de que —después de todo— este no es un mal trabajo. Y aunque a muchos de ellos les gusta ir a recitales, drogarse, estar enamorados, hacer deportes o estudiar una carrera, algo me daba la sensación de que todas son las opciones que avala el sistema. Por más drogadicto, punk o pervertido, seguís tomando las opciones que te da de antemano la gran maquinaria.

Luego de la noche con ese tipo que me hizo tomar hasta casi entrar en coma, todo me empezó a parecer predecible y aburrido. No me interesaba ser bueno o malo. No me interesaba preguntarme por los orígenes, el presente o el futuro. Tampoco había interés en lo invisible. Nada que llegara a mis sentidos me generaba curiosidad ni me intrigaba. Pensar me aburría.

Nadie se la juega por los cirujas

¿Cuánto tiempo había pasado desde aquella primera vez y esta segunda? ¿Dos semanas?

La noche que vomité tuve una sensación muy grata. Ahora que me volvía a encontrar con este tipo, me daba cuenta de que había olvidado completamente todo. De hecho, lo reconocí solo cuando apoyó su mano en mi hombro —seco y dulce—, y de nuevo se puso a hablar estupideces.

—Andar en piloto automático —me dijo—. ¿Qué otra expresión puede usarse para hablar de esa sensación de inercia y de estar fuera del mundo? ¿Qué expresión habrán usado los chinos para hablar de la alienación?

—No sé si te sigo —le dije.

—Como cuando construían la muralla y estaban podridos de colocar un ladrillo sobre otro, durante miles de kilómetros. A mí no me cagan, deben haber estado con los huevos hinchados —contestó mientras volvía a sacar unos billetes—. ¿Qué expresión habrán tenido?

—Me alegra encontrarte. No es necesario que me invites el trago.

—¿Sabés qué me gusta de vos? No pretendés una mierda.

—Creo que prefiero que cada uno siga con su camino y haga lo que quiera. Aunque también creo que todos siguen un camino de mierda.

—¿Y qué pasa cuando los demás intentan meterse en tu vida? ¿No te molesta cuando alguien quiere opinar o darte un consejo?

—Sí, sobre todo cuando no los pido y de todas formas me los dan. Paso la mitad de mi vida metido en una computadora, con un auricular en la oreja, escuchando pelotudeces y caprichos de infelices que sienten que sus vidas pierden sentido cuando no les anda internet.

—¿A dónde va tu vida?

—Mi vida va directo al trago.

—Estás deprimido, hermano.

—No, estoy muerto de aburrimiento. Envidio un poco la felicidad ajena, pero no puedo dejar de ser esto. Lo intenté un par de veces, pero no pude. No siento placer en nada de lo que la gente elige.

—Te voy a ser sincero, te veo buscando algo y renegando de tu búsqueda.

—No reniego, ni siquiera sé qué es lo que busco.

—Lo que pasa es que ves a los demás y creés que deberías buscar algo parecido. Deberías descubrir qué te hace hervir la sangre y morir por esa causa. La gente se enrieda por propia voluntad. No se animan al maravilloso mundo de lo simple. Para el amor y la paz, hace falta reprimirse, ser esclavo y hacer mucha gimnasia mental.

—A mí no me importaría ser una persona de mierda.

—¿Qué tan de mierda? Conozco gente que ve todo tan simple que parece estar totalmente cagada de la cabeza.

—Necesito que las cosas sean lo suficientemente simples como para dejar de ser esto.

—No te preocupés, dejar de ser una persona es lo más fácil del mundo.

Acto seguido sacó unas pastillas y las echó en la botella de cerveza que estábamos tomando. La noche comenzó a volverse un poco afásica. Nunca me había empastillado. El pensamiento iba lento, pero el piloto automático había tomado un rumbo hermoso. Recuerdo no haber sentido nada de frío, a pesar de que esas noches estaba helando. La gente se nos alejaba, y eso nos causaba mucha gracia. En un momento pasamos por un kiosco y compramos un vino que tomamos en el cordón de una vereda. Ya era casi el amanecer cuando terminamos la botella, encendimos los últimos cigarrillos y, por supuesto, comencé a vomitar con una soltura inusitada.

Cuando terminé de vomitar, tiré la botella contra una vidriera. Por suerte estábamos a media cuadra de mi departamento. Entramos corriendo y me desmayé en el ascensor. Es una lástima que no tenga cámaras de seguridad; me hubiera gustado tener la escena en el celular. El siguiente recuerdo que tengo es el de unas palmadas en la cara que me estaba dando una vecina. Me estaba costando enfocar la mirada y el cerebro se me había licuado, me chorreaba por las orejas y manchaba el suelo. Quizás no era cerebro y era vómito, no lo sé.

Ella intentaba hacerme entender que estaba durmiendo donde no debía. La empujé y se golpeó la cabeza contra la pared. Recuerdo que me insultó y fue a su casa a ponerse hielo. Traté de caminar, pero me caí y pegué los dientes contra la pared. De eso sí que me acuerdo.

Llegué hasta la puerta derrapando contra las paredes y me preguntaba dónde estaría ese hermoso hijo de puta que me empastilló. Abrí la puerta como pude y luego me desplomé sobre el sillón y la mesa ratona.

Para cuando recuperé el conocimiento tenía una llamada de mi jefe en el celular, también experimentaba un poco de náuseas, un fuerte dolor justo en la resaca y un corte en la palma de mi mano derecha que me preocupó. Cuando la inspeccioné, me di cuenta de que tenía un vidrio clavado. Al parecer había roto un vaso cuando caí sobre la mesita; quizás estos eran los placeres de lo simple, de los que me había hablado mi compañero de ebriedades. Traté de tomar agua, pero tenía el estómago cerrado. Abrí una etiqueta de cigarrillos y encendí un rubio que no pude terminar.

Sabía que no podía justificar esa falta al trabajo, era la octava en el mes. Empezaba a creer que no estaba perdiendo el sentido de la existencia, sino recuperándolo justo en la bebida. El alcohol me daba esa seguridad, el remedio perfecto a la angustia existencial.

El cigarrillo había comenzado a quemar mal, la herida se me había abierto al prenderlo y había humedecido parte del filtro y el papel. La mano goteaba mientras miraba por la ventana. Me hubiera gustado que la vecina me chupara la pija mientras estaba yo inconsciente en el ascensor, qué falta de iniciativa. Nadie se la juega por los cirujas.

Viaje al centro de la chota

Las horas pasaron rápido, llegué lindo y limpio a trabajar. Tenía un poco de olor a alcohol, en parte por el perfume barato y en parte por la botella de whisky que estaba terminando justo antes de pasar por la puerta. La tiré en el tacho de basura de la entrada y caminé lo más derecho que pude. Fui al baño e hice el último tiro que me quedaba. No sé si en el inodoro de al lado había alguien, pero este estilo me estaba gustando, era simple. Me miré al espejo; las ojeras se me notaban un poco. Me mojé la cara y me fui goteando hasta mi escritorio a hacer que paguen todos esos morosos hijos de puta. Pobres ciudadanos, se creen libres por tener buenos planes de pago.

En un momento, un compañero me habló; me giré y sentí el cuello de mi camisa mojado por el sudor. Me dijo algo sobre haber ensuciado sus impresiones cuando fui a buscar las mías. Y, claro, tenía la mano lastimada y sin suturar; había sangre en mi pantalón, sobre el escritorio, el mouse y el teclado. Le dije que no era un buen día. Me dijo que me limpiara la nariz, que se me estaban cayendo unos mocos rojos. Me levanté para ir al baño nuevamente y me tropecé, pero no me caí. Hacía cuarenta horas que no comía.

El jefe me llamó a su oficina cuando se dio cuenta de que todos estaban rumoreando sobre cómo llegué a trabajar ese día. Era mi hora, la hora de la verdad, el momento que todo empleado mal pago espera. Resultó que no fue como yo esperaba.

Me preguntó por mi mano, le dije que no estaba teniendo un buen mes, que me encontraba terriblemente deprimido. Me miró y no dijo nada. Comencé a llorar y dejó que yo llorara. Lloré como un bebé, como un adolescente en crisis, como un hombre impotente y como un perro que acaba de ser castrado por el municipio. Mi vida no tenía sentido, estaba llorando frente a mi jefe.

Siguió haciendo un silencio que me daba a entender que no podía apiadarse porque no entendía qué era lo que me pasaba. En ese momento, entendí que no iba a poner un ápice de su voluntad para que yo sacara una carpeta psiquiátrica cobrando tres o cuatro meses de sueldo mientras me recuperaba de ese estado tan patético. Pero también comprendí que no iba a despedirme o pedir mi renuncia, cosa que me angustió todavía más.

No había resuelto nada. Entre mis sollozos, lo vi levantarse y caminar hacia la puerta. Me dijo que iba a buscar algo para mi mano en el botiquín. No sé qué me impulsó, pero vi una foto que había en el escritorio y me la guardé en el bolsillo de mi camisa. Era él y su hijo. Tenía un hijo de quince años, ustedes tienen la foto en el expediente.

Es una foto hermosa, están abrazados.

Mierdoterapia

¿Había empezado algo que no iba a poder detener?

No creo, yo era autodestructivo pero no suicida. Habría necesitado de alguien que me ahorrase el trabajo.

Pasaron dos días en los que sobrellevé la resaca con rivotril y analgésicos, y de nuevo estaba en el bar.

En silencio, no sentía ansiedad ni culpa. No sentía absolutamente nada. No le sentía el gusto a la cerveza, hablaba lento y prefería estar callado.

El rivotril es como la marihuana, solo que sin el trip, sin el viaje. Es la hostia contemporánea en la religión más aburrida de la historia.

En fin, en frente mío estaba la barra. El televisor a la derecha y el noticiero con el volumen bajo. La puerta se abre, aparece mi amigo que se alegra al verme y me pregunta si estoy mal. Mientras tanto, yo ni siquiera sé si estoy.

—¿Qué te pasa? —me dice viendo que hoy estoy en cualquier planeta, pero no en el mismo que él.

—Tuve un mal día en el trabajo. Costó, pero ahora el fin de semana para reposar. Me corté la mano.

—Sí, está inflamada. Pareciera que puede sangrar por cualquier cosa.

—Voy a dejarla al aire, el médico no me recomendó vendarla. Solo desinfectarla.

—¿Hace cuánto que te conozco? ¿Dos, tres semanas? ¿Cuatro?

—No puedo acordarme ni siquiera de lo que comí hoy.

—De todas formas no parece que estuvieras comiendo mucho.

—No quiero hablar de eso, ni de nada que tenga que ver conmigo.

—Pareciera que vas a suicidarte. Pero no tenés pinta de suicida.

—Soy más del tipo de personas que nunca están del todo vivos ni del todo muertos. Mirá esto, ¿qué te produce ver esto? —saqué la foto de mi billetera y se la deposité boca abajo en la mesa. La tomó y la observó un rato.

—¿Quiénes son?

—Es mi jefe y su hijo. Se ven felices. Pero ¿sabés qué? No les creo. No creo que nadie sea tan feliz como en la foto.

—Dame eso, no deberías andar con esa mierda.

—¿Por qué la angustia y la euforia son lo único que se nos sale de control?

—Empiezo a creer que las cosas de mierda te hacen bien. Mirate, hermano. ¿Hace cuánto tiempo que no hablabas con claridad? Quizás deberían pasarte más cosas de mierda para que empieces a conocerte a vos mismo. Mierdoterapia.

Volví a mi casa. Le había pagado a una muchacha para que limpiara. Ni siquiera tuve que hablarle, hicimos silencio desde el primer momento que nos vimos. Le di las llaves y estuve en el bar hasta que terminara de hacer su trabajo. El departamento había estado hecho una mugre desde aquella resaca apocalíptica. No sé qué me había llevado a tomar la decisión de arreglarlo. Evidentemente, el hecho de saber que iba a estar encerrado el fin de semana me hizo pensar que debería habitar un lugar pulcro para poder recuperarme.

Había decidido empezar terapia. Una compañera que me había visto ese día en el trabajo consiguió mi número y me mandó un mensaje con el contacto de su terapeuta. Le agradecí y me respondió con el emoji de la mano con el pulgar hacia arriba. ¿Qué mierda habrá querido significar con eso?

Ahora le pagaba a una mucama, estaba por empezar la Mierdoterapia, tenía amigos por celular y hacía todo esto para conservar mi trabajo. No había conseguido que me despidieran, pero al final me habían dado una carpeta médica. Había perdido, el gran contador universal había ganado. Rendido a los pagos de impuestos y al deber de ser un ente derrotado pero sociable y funcional. Las cosas estaban siendo como debían ser.

Intenté leer y no pude. Traté de buscar algo en internet, pero luego de tres horas de saltar entre videos de YouTube que no puedo recordar, decidí que necesitaba que alguien lo hiciera por mí. Prendí la televisión y seguí en eso. Pedí comida por teléfono. Me bañé, tomé más pastillas y me fui a dormir. El placer de lo simple.

Dormí muchísimo, quizás unas quince horas. Soñé que me despertaba e iba a apagar el gas que había dejado encendido. Me encontraba en una especie de albergue donde yo era el administrador. Había un televisor que mostraba un lago que se prendía fuego. Aparecía mi jefe y yo le decía: “¿Acaso no puedo suicidarme cuando lo necesito?”.

Cuando me desperté, estuve un buen rato tratando de despabilarme. Era como seguir dormido, pero con algo más de lucidez. Tomé media pastilla, era de noche y me fui de nuevo al bar. Pedí una cerveza; estuve casi una hora para poder terminarla, la mitad del tiempo contemplando las burbujas que iban hacia la superficie. Hubiera deseado que alguien más se tomara la cerveza por mí.

Volví a mi casa al terminar el vaso. Los días se repitieron de manera similar durante una semana. Las pastillas estaban cumpliendo su cometido, estaba en el purgatorio.

Llegó el séptimo día y me encontraba en el bar de nuevo. Estaba con mi cerveza cuando se abrió la puerta y entró de nuevo él. Déjà vu. Me miró de arriba a abajo, sonrió y dijo que me notaba mejor.

Claro que estaba mejor. Había dormido unas diecisiete horas por día —todos los días— desde mi derrota en el call-center. Algo de eso debió haberse manifestado en mis ojeras.

—Vamos, demos una vuelta —me dijo.

Entramos en su auto y estuvimos andando un largo rato en silencio. La compañía era placentera. Sentía que alguien se preocupaba por mí, que podía relajar la carga de no saber para qué estaba despierto.

—Tengo que hacer algo por vos —me dijo mientras estacionaba en un descampado lleno de basura.

Estábamos bastante alejados de la ciudad, el cielo estaba nublado, podía verse la textura de las nubes con un tornasolado en tonos de negro y rojo, reflejando las luces de la urbe.

—No te preocupes, decidí empezar terapia y convertirme en una persona con deseos normales.

—Genial, entonces te puedo devolver esto, como para que tengas una meta específica —se metió la mano en el bolsillo y me tendió la foto de mi jefe con su hijo. Los dos nos reímos, luego siguió hablando.

—Me alegra que hayas decidido volverte una persona común y corriente, pero antes que sacrifiques tu alma en nombre de un call-center, mirá esto —dijo, sacando un arma de la guantera del auto.

Salimos afuera del auto y vimos otro auto, a medio desarmar, sin ruedas y con algo de chapa todavía. El baúl parecía estar trabado con un inmenso golpe e inutilizable para toda la eternidad. El parabrisas estaba roto. Basura entre basura. La metáfora perfecta del call-center.

—Cuando estoy triste busco algo a qué dispararle —me dijo mientras llenaba el cargador del arma—, hace mucho frío, pero acá nadie va a escuchar nada.

—Mierdoterapia.

—Te diría que te compres una, es la solución a muchísimos problemas. Un pasatiempo hermoso. Sobre todo cuando lo mezclás con alcohol y pastillas.

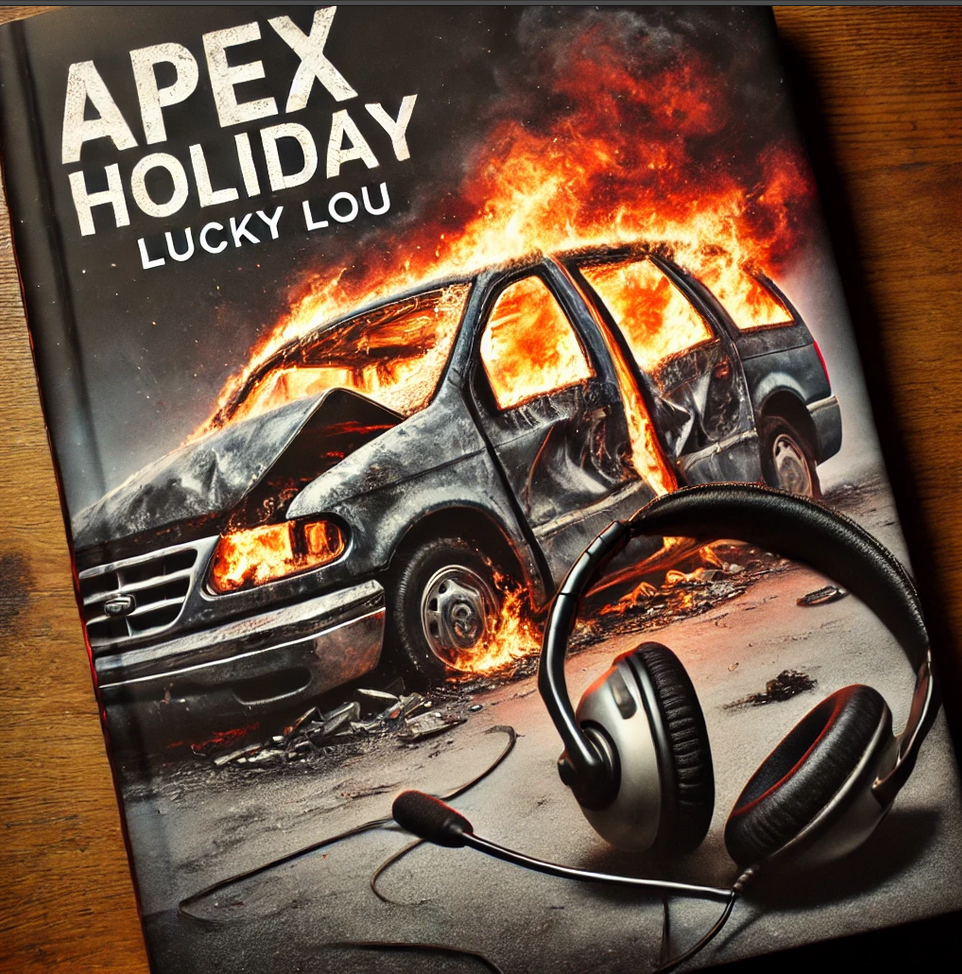

Me dijo que me tapara los oídos. Disparó un cargador entero contra la chapa. Nos empezamos a reír y abrimos un whisky. Rompimos lo que quedaba de las ventanas y hasta saltamos en el techo de aquel monumento a la modernidad. Me resbalé y me caí de culo sobre el baúl. La estábamos pasando excelente. Necesitaba más días como ese. Esa es la terapia que necesitaba, nada de doctores ni pastillas. Solamente whisky, armas y buena compañía.

—Dejame disparar a mí.

—Por supuesto. Pero agarrá el arma con fuerza, la hija de puta tiene muchísimo retroceso.

Apreté el arma con toda mi fuerza. Sentía que se me abría la herida de la mano, pero no me importó. Recordé todo lo que viví estos últimos seis años trabajando en ese lugar de mierda; era la misma sensación de sostener algo que te hacía sangrar. Pensé en todas las estupideces que tenía que soportar y gatillé el cargador completo. En cada bala podía sentir cómo la angustia escapaba, toda la tristeza me abandonaba. Cada trayectoria era yo mismo yendo a toda velocidad en línea recta contra un montón de basura.

Y así fui feliz, fui completamente feliz.

Solté el arma. Estaba un poco manchada con sudor y algo de la costra de la herida. La limpié con mi remera y se la devolví.

—No te preocupes por la mugre —dijo mientras yo juntaba un par de cápsulas para guardarlas de recuerdo—. ¿Sabés? Hagamos algo interesante, vamos a ver si le queda nafta al tanque.

Sacó del bolsillo un pañuelo, lo mojó con un poco de aceite que estaba chorreando el cárter y lo metió en el tanque. Luego lo encendió y de pronto vimos un fogonazo saliendo como un lanzallamas, como si de repente el pañuelo hubiera encendido vapores del combustible. Nos reímos y empezamos a disfrutar mientras el auto se prendía fuego.

—Vámonos ya —me dijo mientras señalaba el césped seco—. Esta mierda va a ser un verdadero problema.

Subimos al auto y nos fuimos a toda prisa. Estábamos ebrios, nos habíamos terminado casi toda la botella de whisky. Era como no necesitar pastillas. Y sí, unas horas más tarde, estaban los bomberos apagando el fuego y la policía averiguando quién había empezado todo.

Ahora soy otra persona

El tiempo siguió su curso normal. Hacía un mes que no iba al trabajo, tampoco al bar. La angustia había desaparecido, psiquiatra mediante. Vivir era mucho más cómodo de lo que había imaginado. Mi departamento estaba limpio y mi cara de enfermo terminal también se había limpiado.

Me había convertido en una persona apacible. No había encontrado el sentido de la existencia, tampoco había encontrado algún sentido particular para lo que estaba haciendo el tiempo que durase la carpeta médica. Desde la noche de los disparos en el descampado no volví a ver a mi amigo. Yendo a terapia me di cuenta de que no conocía su nombre.

Cada tanto soñaba con mi jefe y su hijo. Soñaba que éramos amigos, que yo tenía hijos y que ellos me cuidaban cuando llegaba a viejo.

Mis vecinos habían empezado a rumorear sobre mí en el edificio; al parecer yo era el depresivo del consorcio. A veces fantaseaba con que eso iba a hacer que mi vecina tocara la puerta y me chupara la pija. Yo ya no estaba tan ciruja como aquella vez, mi mano había cicatrizado bastante bien y, además, había comprado vasos nuevos.

¿Cuánto tiempo estuve viviendo triste y sin pastillas? Deberíamos medicar a los bebés desde el nacimiento, quizás así molestarían menos.

Comencé a gastar plata en prostitutas. Para ese entonces, había entendido que si yo no podía amarme, nadie lo iba a hacer. Tampoco es que tenía mucho interés en amarme o en que me deseasen. La vida iba a ser muchísimo más fácil así, con autogestión. No necesitaba personas que se preocuparan por mí, no necesitaba regalos de cumpleaños, ni de Navidad.

La verdad, esos fueron los mejores días de mi vida. Todavía lamento ese mediodía cuando tocaron la puerta y de pronto había tres policías que me rodeaban.

Los atendí con una sonrisa. Me dijeron que estaban haciendo unas averiguaciones y me mostraron un arma. Puro circo, era claro que ya habían hecho las averiguaciones. Era el arma de este tipo. Me preguntaron si yo sabía de quién era esa pistola y les dije que sí, que era de un amigo mío, que no sabía su nombre pero que solía ir a un bar que yo frecuentaba. Se rieron en mi cara.

—Dale, pibe, no te nos hagas el tonto —me dijeron.

Les pregunté si todo esto tenía que ver con el asunto del descampado, les dije que pasábamos por ahí en un auto y vimos un incendio, que fuimos nosotros los que llamamos a los bomberos. Mentira barata.

Me hicieron sentar en el sillón y, mientras uno me interrogaba, los otros dos husmeaban mi casa.

—Mire esto —dijo uno, señalando una estantería donde tenía la foto de mi jefe con su hijo—. Las víctimas están en la foto. Y al lado hay cuatro vainas del mismo calibre que las del arma.

—Mire —dijo otro—, encontramos sus huellas en el arma. Además tiene sangre seca, su sangre, en el costado derecho de la culata. Todo parece indicar que usted es el que la disparó esa noche.

Me pusieron las esposas y me recomendaron buscar un buen abogado.

Durante un tiempo no tenía idea de qué me depararía. Al principio pensé que me estaban llevando detenido por comenzar un incendio en un descampado, pero eso de “las víctimas” me hacía pensar que no.

Finalmente tuve al fiscal en frente mío y entendí todo. Encontraron el arma en un tacho de basura la misma noche que habíamos prendido fuego el descampado. El arma solamente tenía mis huellas; claro, me acuerdo que mi amigo había disparado con los guantes puestos porque esa noche hacía un frío espantoso.

El arma tenía limados los números de serie, era de las que se habían vendido en las villas en los años noventa. El tacho de basura estaba en frente de la casa de mi jefe.

Les pregunté puntualmente de qué se me incriminaba y lo dijeron sin vueltas. La cuestión es que mi jefe ahora anda en silla de ruedas, tiene que comer con un sorbete, está inmovilizado desde el mentón para abajo y necesita una enfermera que le cambie los pañales a cada rato. Una bala le reventó la tráquea y le fracturó la columna a la altura del cuello. Otras le perforaron el estómago y un pulmón. Fue un milagro que se salvara, aunque quizás hubiera sido mejor que lo mataran.

Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Pero no se terminaba ahí, todavía había un postre.

Cuando los bomberos terminaron de apagar el fuego, encontraron que el baúl del auto se había abierto. Quizás las llamas habían logrado destrabarlo. Por la forma de las abolladuras que tenía la chapa, dedujeron que alguien había estado intentando abrirlo desde adentro golpeando con el gato hidráulico. Ahí encontraron, bastante carbonizado, al hijo quinceañero de mi jefe.

La criatura había estado encerrada toda esa noche mientras disparábamos las armas y saltábamos sobre el techo del auto. La autopsia mostró que había estado completamente drogado, con excesivas cantidades de rivotril y otros medicamentos que me mencionaron y no recuerdo ahora.

Mierdoterapia, el hijo de puta me metió en algo feo. Habían denunciado a un tipo con pasamontañas, nunca lo habían encontrado, pero todas las pruebas me apuntan a mí y nadie me va a creer. Todos piensan que soy una mierda de persona.

Tengo la posibilidad de defenderme, pero no sé cómo hacerles entender que no fui yo. Para colmo, estoy medicado hasta el culo y no sé cómo reaccionar. Es cuestión de que yo les dé una pista concreta para que den con él, pero no tengo ninguna. Voy a cumplir una condena jodidamente larga. Voy a ser alimentado por el Estado, con el impuesto de todos. Voy a ser un peso para toda la sociedad y, cuando salga, todos van a mirarme y estigmatizarme.

Pero ya no importa lo que haga de acá en más. Ahora soy una persona feliz.